Was ist Kooperative Prozessgestaltung in der Praxis?

Das Konzept Kooperative Prozessgestaltung ist ein Ansatz für das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit. Die Stiftung Passaggio hat diese eingeführt. Sybille Rüegger, Projektleiterin und Geschäftsleitungsmitglied, erzählt vom Weg, den sie als Organisation gemeinsam mit der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW gegangen sind.

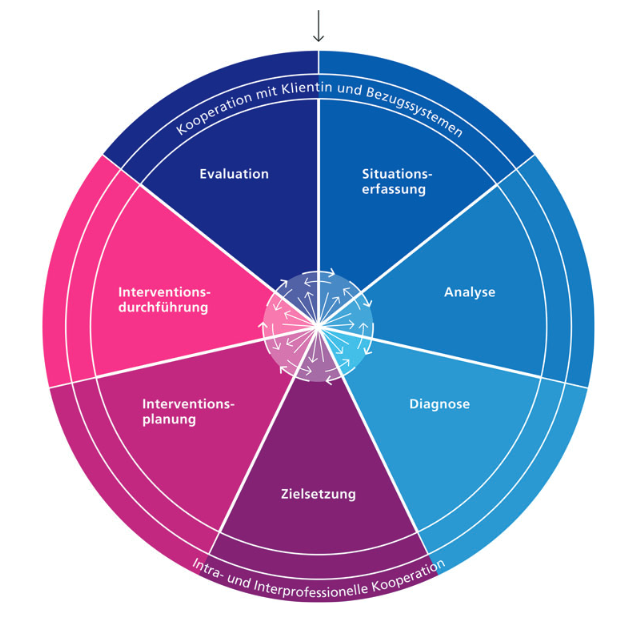

Das Modell Kooperative Prozessgestaltung (Hochuli Freund und Stotz 2017, S. 136)

Zu Besuch bei der Stiftung Passaggio führt Sybille Rüegger ins Sitzungszimmer und setzt sich für das Gespräch an den Tisch. Hinter ihr hängt das Modell zur Kooperativen Prozessgestaltung in den Farben Blau bis Pink an der Wand. Sie dreht sich und sagt: «Oh, das hängt immer hier, das habe ich nicht extra für heute aufgehängt.» Während des Gesprächs wird klar, Sybille Rüegger braucht das Modell nicht mehr, es ist bestens in ihrem Kopf verankert – das Denken in diesem Prozessmodell hat sie und zahlreiche Mitarbeitende der Stiftung Passaggio in den letzten zwei Jahren beschäftigt. Die Stiftung war Umsetzungspartnerin im Forschungsprojekt «KoopIn» der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und wurde von dieser bei der Einführung begleitet.

In sieben Schritten vom Eintritt bis zum Austritt

Ein Prozess wird im Konzept Kooperative Prozessgestaltung in sieben Schritte unterteilt. Diese folgen zwar aufeinander, in der Praxis werden sie aber fallbezogen und situativ ausgestaltet. Denn: «Manchmal wird man von den Ereignissen überrollt», so Rüegger. Wenn sie beispielsweise einen Jugendlichen, dessen Kindeswohl akut gefährdet ist durch Gewaltanwendung seitens der durch das Verhalten ihres Sohnes überforderten Eltern, im Auftrag der KESB aufnehmen, muss es zu Beginn schnell gehen. Wenn sich die Stiftung entschliesst, den Jungen aufzunehmen, damit wie im geschilderten Fall der akuten Gefährdung begegnet werden kann, so tritt dieser per sofort in den stationären Bereich ein. Dann sind Situationserfassung, Analyse und Diagnose nicht das, womit man sich prioritär befasst. Der Klient und erste situationsberuhigende Interventionen basierend auf dem aktuellen Wissensstand stehen im Zentrum. Sybille Rüegger betont aber: «Wenn dann erst mal Ruhe einkehrt, kann man sich auf das Modell zurückbesinnen, definieren wo man steht, und von dort aus strukturiert in der analytisch-diagnostischen Phase weiterarbeiten.» Das sei auch der Vorteil eines solchen Modells. Es gebe Orientierung und Strukturen für die Mitarbeitenden.

Sybille Rüegger, Mitglied der Geschäftsleitung Stiftung Passaggio (zVg)

Es werden keine Lösungen «übergestülpt»

In allen Prozessschritten können unterschiedliche Methoden und Instrumente hinzugezogen werden. Bei der Situationserfassung (1) geht es darum, mit Erkundungsgesprächen, Aktenstudium und Beobachtung ein erstes Bild einer Fallsituation zu erarbeiten. Dann analysiert (2) man die Situation, um die Frage «Worum genau geht es hier?» beantworten zu können. In der Diagnose (3) versucht man diese Fallthematik zu erhellen, zu erklären und – gemeinsam mit dem Klienten oder der Klientin – besser zu verstehen. Was hier im Fokus steht, ist der kooperative Zugang des Konzepts. Fallthematik und Hypothesen werden wenn immer möglich mit dem Klienten oder der Klientin besprochen. Die Bezugsperson setzt sich also mit ihm oder ihr zusammen, erzählt, was auf der Fachebene besprochen wurde und fragt: «Was meinst du dazu?» Diese Validierung der Hypothesen kommt sehr gut an. Der Fokus liegt nicht darauf, Lösungen zu «überstülpen», sondern Mitbestimmung und ein gemeinsames Fallverstehen zu ermöglichen.

Im Idealfall legen Klient oder Klientin Ziele für sich selbst fest (4). Im Beispiel des Jungen, der Gewalt zu Hause erfahren hat, lautet das Grobziel vielleicht «Ich kann wieder zu Hause bei der Familie leben» und «Ich kann Vereinbarungen zu Hause einhalten». In der Begleitung der Eltern wird gemeinsam das Grobziel festgelegt, dass sie genügend gewaltfreie Erziehungsmittel anwenden können, um dem herausfordernden Verhalten ihres Sohnes adäquat und gewaltfrei zu begegnen und zu wissen, wann und wo sie Unterstützung einholen können. Um die Ziele zu erreichen, werden Interventionen definiert (5) und durchgeführt (6). Tritt der Klient oder die Klientin aus, evaluiert (7) man den Fall unter anderem im Team und dokumentiert, was man bei ähnlichen Fällen in Zukunft anders gestalten möchte.

Was sind Stärken und Schwächen?

Auf die Frage, was das Konzept denn so besonders mache, kann Frau Rüegger sehr klar antworten: «Die Stärke liegt aus meiner Sicht in der analytischen Phase und bei der Evaluation. Zudem steht die Kooperation im Zentrum – mit dem Klienten oder der Klientin, deren Umfeld sowie mit weiteren involvierten Stellen.» Neben den vielen positiven Feedbacks gibt es natürlich auch Herausforderungen. Das Konzept ist sehr umfassend. In der Praxis lässt sich nicht alles genau so umsetzen. Es gilt Prioritäten zu setzen. Bei der Stiftung Passaggio musste man beispielsweise die Idee, dass man bei allen Fällen – ob im stationären, ambulanten Bereich oder im Bereich der Tagesstrukturen – nach dem gleichen Manual arbeitet, nach der Einführungsphase wieder verwerfen. Zu unterschiedlich waren die Fälle in den verschiedenen Bereichen. Ebenso musste bei der Dokumentation nach einer pragmatischen Lösung gesucht werden, die im Alltag umsetzbar ist und nicht dazu führt, dass mehr Ressourcen benötigt werden.

«Wir sind zusammengewachsen»

Ein weiterer Vorteil hat sich bei der Einführung in der Stiftung Passaggio gezeigt: Die Stiftung hat sich in 20 Jahren von einem Ein-Mann Betrieb zu einem mit 60 Mitarbeitenden entwickelt. «Wir sind ein gewachsener Betrieb, hatten verschiedene Begrifflichkeiten in der Prozessgestaltung und unterschiedliche Verständnisse von Prozessgestaltung», so Rüegger. «Sich als Organisation für ein Konzept zu entscheiden, bedeutete auch, sich anzunähern, die Sprache, das Denken und das Vorgehen anzugleichen und zusammenzuwachsen», betonte sie. Der Wille der Mitarbeitenden, fachlich und professionell zu arbeiten, wurde gestärkt. Das positive Feedback der Klientinnen und Klienten, von deren Umfeld und den involvierten Stellen und die bessere Verständigung innerhalb der Stiftung zeigen zudem, dass sich die Arbeit der letzten zwei Jahre gelohnt hat. Das Denken in der Struktur des Prozessmodells hat die Stiftung Passaggio in ihrer Fachlichkeit einen Schritt weiter und die Mitarbeitenden einen Schritt näher zusammengebracht.

Das Haus der Stiftung Passagio in Lützelflüh (© Renate Good).