Analoge Schaltung rockt die Welt

Ob Verstärker, Kühlschrank oder Smartphone. Kaum ein elektronisches Gerät kommt ohne integrierte Schaltung aus. Deshalb bietet der Studiengang EIT das neue Modul Analog Chip Design Camp (ACDC) an. Dieses gibt nicht nur einen theoretischen Einblick in die Welt der Chip-Entwicklung. Vielmehr können die Studierenden ihre eigene integrierte Schaltung entwickeln und anschliessend ausmessen.

von Alex Huber

Alex Huber Alex Huber | Alex Huber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sensorik und Elektronik (ISE) und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Design von integrierten analogen und Mixed-Signal-Schaltungen. Er bearbeitet verschiedene Projekte in Kooperation mit der Industrie, bei denen in der Regel die Entwicklung der Front-End-Elektronik zur Auswertung von Sensorsignalen im Vordergrund steht. Nebst seiner Tätigkeit als Schaltungsdesigner hat er sich vertieft mit Fabrikationsprozessen verschiedener Transistortechnologien beschäftigt. |

So legendär Angus Youngs Gitarrenriffs und sein markanter Duck Walk auf der Bühne sind, so eng ist er mit der Firma seines Verstärkers verbunden. Denn ohne Verstärker kein Sound und ohne analoge Schaltung kein Verstärker. Doch das gilt aber nicht nur für diese Kategorie – kaum ein elektronisches Gerät kommt ohne integrierte Schaltung aus. Allein zur Datenverarbeitung, zur Steuerung von Abläufen oder zur Aufbereitung von Messsignalen sind sie notwendig. Dabei spielen sowohl digitale und als auch analoge Schaltungen zur Signalverarbeitung eine zentrale Rolle, alles Themen des neuen Moduls Analog Chip Design Camp (ACDC).

Die meisten Menschen denken bei integrierter Schaltung an rein digitale Anwendungen wie Mikroprozessoren, Mikrocontroller und FPGAs. Diese Bauelemente enthalten jedoch in der Regel auch integrierte analoge Schaltungen wie zum Beispiel Oszillatoren, Temperatursensoren oder Spannungsregler (siehe Abb. 1). In anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), die zur Auswertung von Sensordaten dienen, spielt der Analogteil oft eine entscheidende Rolle für die Performance des Gesamtsystems. Kenntnisse im Entwurf (siehe Abb. 2) analoger integrierter Schaltungen sind daher für die Systemoptimierung von Vorteil.

Aus diesem Grund bietet der Studiengang Elektro- und Informationstechnik ein neues Modul für die analoge Chip-Entwicklung an. Es findet als Analog Chip Design Camp (kurz ACDC) in einem zweiwöchigen Block zwischen Frühlings- und Herbstsemester statt. In der ersten Woche, die im Labor stattfindet, werden analoge integrierte Schaltungen entwickelt und simuliert. Das heisst, dass nach dem Theorieteil, der hauptsächlich auf die Funktionsweise von MOS-Transistoren fokussiert, man sich zum einen mit den Verhaltensweisen von elektronischen Baublöcken beschäftigt, zuerst von Einzeltransistorschaltungen, dann von einfachen Grundschaltungen. Hierbei kann man sein Wissen mit Hilfe von Simulationen vertiefen. Zum anderen lernt man eines der industrieüblichen Tools für analoges IC-Design (Cadence Virtuoso) kennen und anwenden. Damit sind die Grundlagen gelegt, um im zweiten Teil eine eigene analoge integrierte Schaltung zu entwickeln.

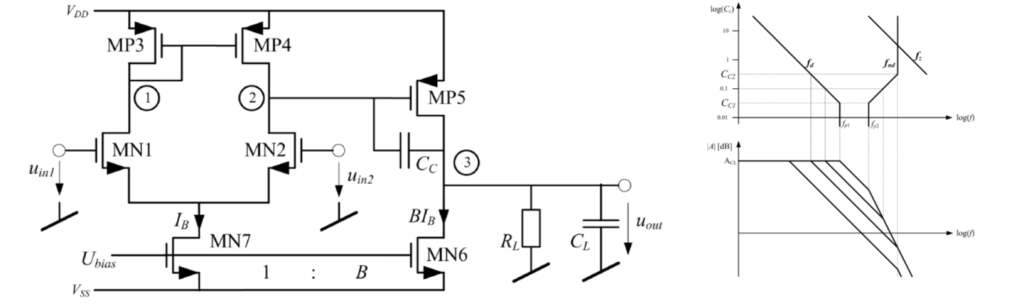

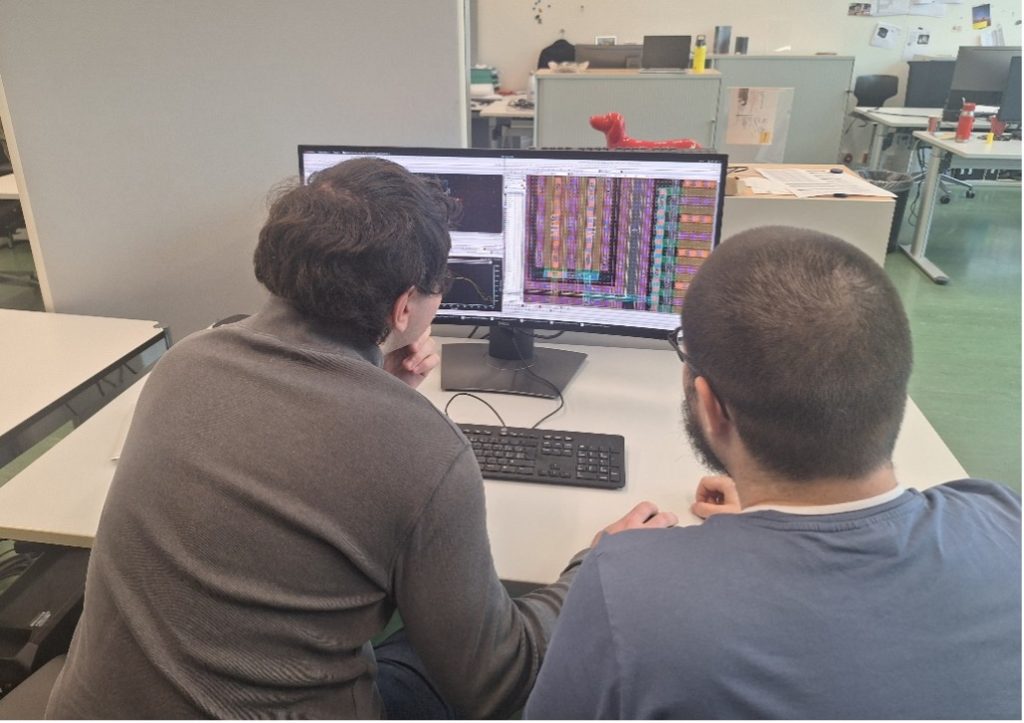

In der zweiten Woche wendet man das Gelernte an und entwirft einen Operationsverstärker mit Hilfe der CMOS-Technologie. Zu zweit erstellt man nicht nur das Schema der Schaltung (Abb. 3), dimensioniert die Transistoren, sondern simuliert auch die charakteristischen Grössen wie Frequenzgang, Rauschen, Offset etc. Dabei wird man oft feststellen, dass zahlreiche Parameter die Performance der Schaltung beeinflussen und dass es nicht die eine richtige Lösung zur Erfüllung aller Anforderungen gibt. Man lernt, die notwendigen Trade-Offs zu verstehen, um die Verstärker-Performance zu verbessern und einen Verstärker nach vorgegebenen Spezifikationen zu entwickeln.

Anschliessend entwirft man das Layout der Schaltung. Auch hier helfen Tools, die wichtigsten Checks durchzuführen, z. B. ob die Design-Rules eingehalten werden und ob das Layout mit dem Schema übereinstimmt. Sind beide Checks bestanden, ist die Schaltung für die Produktion bereit.

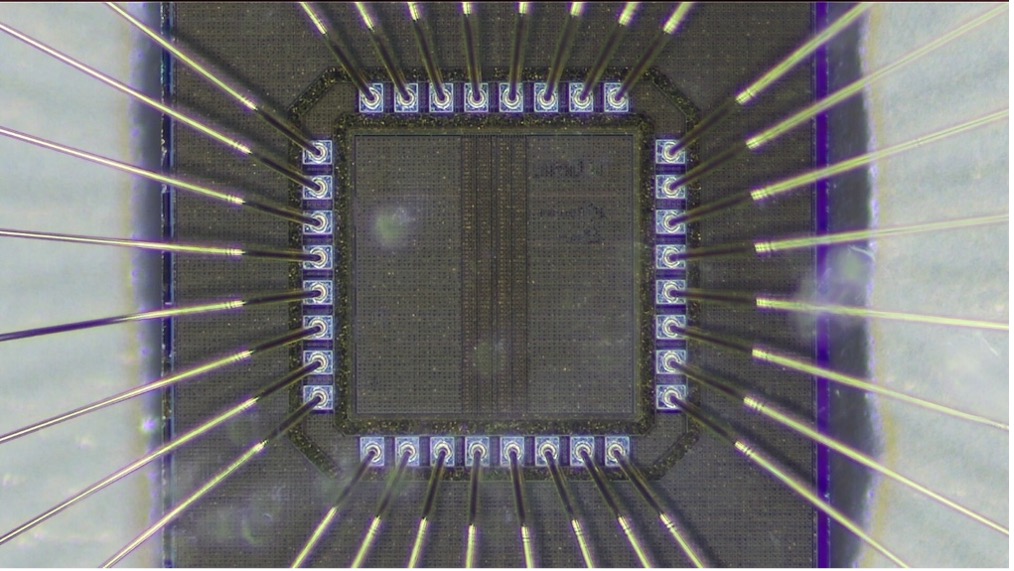

Der Chip wird in einer Halbleiterfabrik hergestellt, nachdem alle Schaltungen in einem einzigen Layout vereint und mit sogenannten Pads versehen wurden. Diese sind für die Verbindung mit dem Package nötig. Es wird ein 180-nm-Prozess von XFAB verwendet, der sich im Gegensatz zu den modernsten Prozessen gut für analoge Schaltungen eignet. Die Herstellung umfasst ca. 30 Prozessschritte und muss in einer hochreinen Umgebung (Reinraum, siehe Abb. 4) erfolgen, damit keine Schmutzpartikel die Eigenschaften der Schaltungen verschlechtern. Nach etwa vier bis fünf Monaten ist der Chip inklusive Verpackung fertiggestellt (Abb. 5).

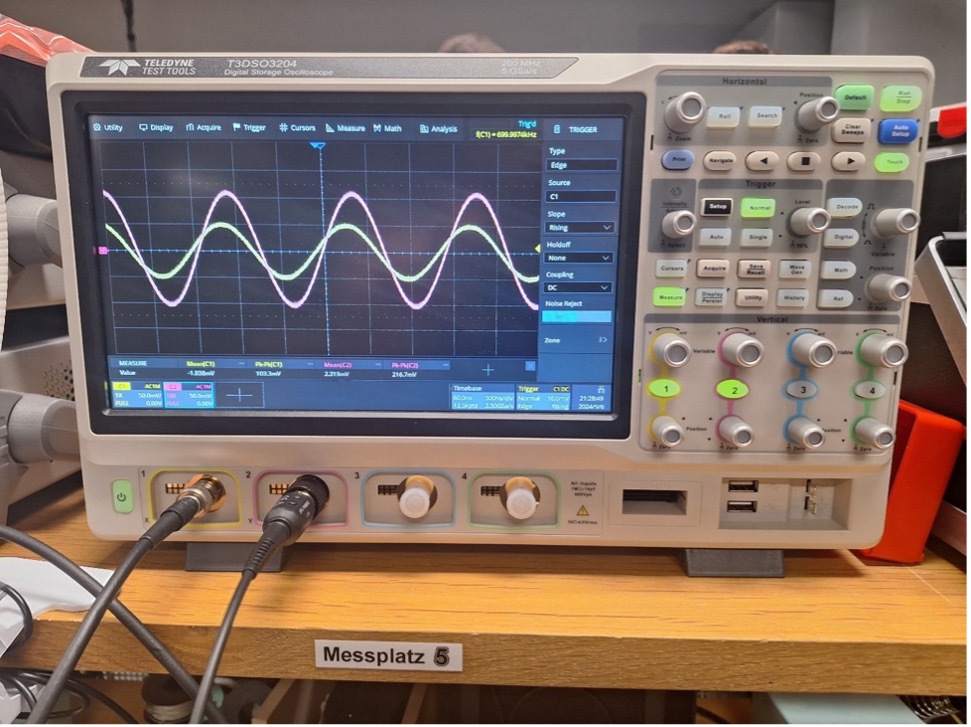

Das grosse Aha-Erlebnis kommt dann während der Messungen etwa ein halbes Jahr nach dem Workshop (siehe Abb. 6). In der Regel funktionieren die Schaltungen grundsätzlich. Aber woher kommen die unterschiedlichen Resultate im Vergleich zu den Simulationen? Man erfährt dabei, wie wichtig es beim Design einer Schaltung ist, die Einsatzumgebung des Chips zu kennen, und lernt, die beobachteten Unterschiede zu interpretieren.

Wie beurteilen Kolleginnen und Kollegen das Modul? Die ersten Erfahrungen zeigen, dass es sehr geschätzt wird. So stellt ein Student fest, dass das Modul eine – vielleicht einmalige – Gelegenheit bietet, in die Welt der IC-Technologie einzutauchen. Der Kurs sei für ihn eine komplett neue, lehrreiche und coole Erfahrung gewesen. Jemand schrieb zurück: «Ich habe dabei gelernt, dass zum Designen eines Miller-Operationsverstärkers mehr gehört als das banale Zusammenschalten einiger Transistoren.» Und ein anderer schrieb, der Kurs habe einen ausserordentlich spannenden Einblick in eine Welt gegeben, «die normalerweise hinter schwarzen Blöcken verborgen ist».

Kommentare

Keine Kommentare erfasst zu Analoge Schaltung rockt die Welt