Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld und betriebliches Mobilitätsmanagement im KVM-AG

Das Sisslerfeld

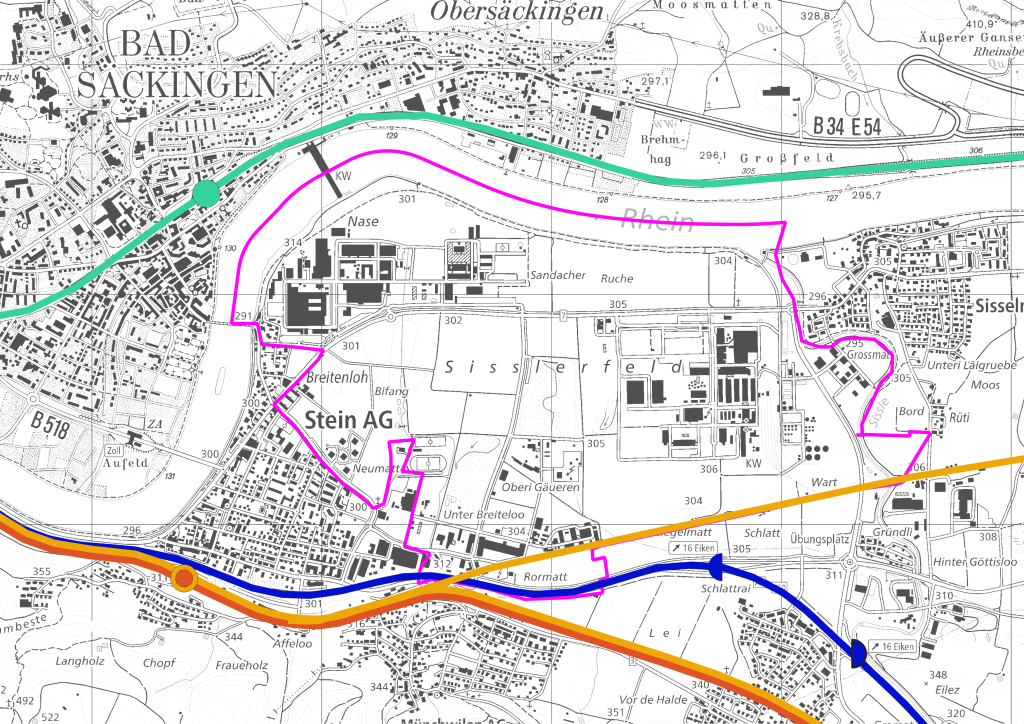

Der Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Sisslerfeld im Kanton Aargau ist ein bedeutendes wirtschaftliches Entwicklungsgebiet von rund 200 Hektaren auf halbem Weg zwischen den Zentren Zürich und Basel im Fricktal

Das Gebiet liegt zwischen den Gemeinden Stein, Münchwilen, Eiken und Sisseln. Im Norden grenzt es an den Rhein und somit auch an Deutsches Staatsgebiet. Es wird über die Autobahn A3 für den MIV angeschlossen. Für den ÖV besteht Anbindung an den IR36 und die S1 in Stein. Mit einem kürzeren Fussmarsch über die alte Holzbrücke nach Bad Säckingen sind auch Verbindungen auf der Hochrheinbahn in Bad Säckingen erreichbar. Diese soll bis 2027 elektrifiziert werden womit auch einige Taktverdichtungen einhergehen.

Die Enwicklung im Sisslerfeld

Im Sisslerfeld sollen bis 2040 bis zu 10’000 zusätzliche Arbeitsplätze insbesondere im Life Science Bereich geschaffen werden. Diese Entwicklung stellt hohe Anforderungen an eine nachhaltige Verkehrsplanung. Angesichts des geplanten Anstiegs von Arbeitsplätzen bis 2040 und beschränkter Möglichkeiten in der Anpassung der Verkehrsinfrastruktur muss der Mobilitätsbedarf möglichst ohne zusätzliche Kapazitätserweiterungen bewältigt werden. Ein entscheidendes Kriterium dafür ist die Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV), der aktuell noch rund 70 % ausmacht. Im Rahmen einer Testplanung wurde gezeigt, dass dieser Anteil auf 55 % gesenkt werden muss, um Verkehrsengpässe zu vermeiden. Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Veloinfrastruktur spielen betriebliche Mobilitätsmanagementmassnahmen (BMM) eine zentrale Rolle. Unternehmen im Sisslerfeld setzen heute teilweise bereits auf Jobtickets, betriebliche Shuttlebusse und eine restriktive Parkplatzbewirtschaftung, um nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu fördern. Im Rahmen der hier kurz vorgestellten Projektarbeit werden die Grundlagen gelegt, um das Verkehrsmodell des Kantons Aargau so zu erweitern, dass damit die Wirkung solcher Massnahmen realitätsnah abgebildet werden können. Damit wird getestet, inwiefern sich das Verkehrsmodell dazu eignet, um die verkehrliche Wirkung von Mobilitätsmanagementmassnahmen bei der Planung von Entwicklungsschwerpunkten abzubilden.

Betriebliches Mobilitätsmanagement

Das betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM) umfasst gezielte Massnahmen von Unternehmen, um die Mobilität ihrer Mitarbeitenden, Geschäftspartner und Kunden effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger zu gestalten. Angesichts steigender Umweltanforderungen und begrenzter Infrastrukturkapazitäten wird BMM zu einem zentralen Element moderner Unternehmensstrategien. Die Anforderung an das BMM werden in der Regel auch durch Behörden vorgegeben. Im Sisslerfeld wurden dazu Pläne in der Form eines kommunalen Gesamtverkehrsplans und eines regionalen Sachplans ausgearbeitet.

Massnahmen reichen von der finanziellen Förderung alternativer Verkehrsmittel über Carpooling-Anreize bis hin zu digitalen Lösungen zur Mobilitätskoordination. So können beispielsweise Verbundabos, wie jene des TNW, Mitarbeitenden vergünstigt abgegeben werden oder die Kosten zur Parkierung auf dem Firmengelände erhöht werden.

Modellierung von BMM

Um die Wirkung betrieblicher Mobilitätsmanagement-Massnahmen (BMM) zu analysieren, wurde ein einfaches Modell entwickelt. Dies diente insbesondere dazu ein besseres Verständnis für die benötigten Daten und Methoden zu gewinnen.

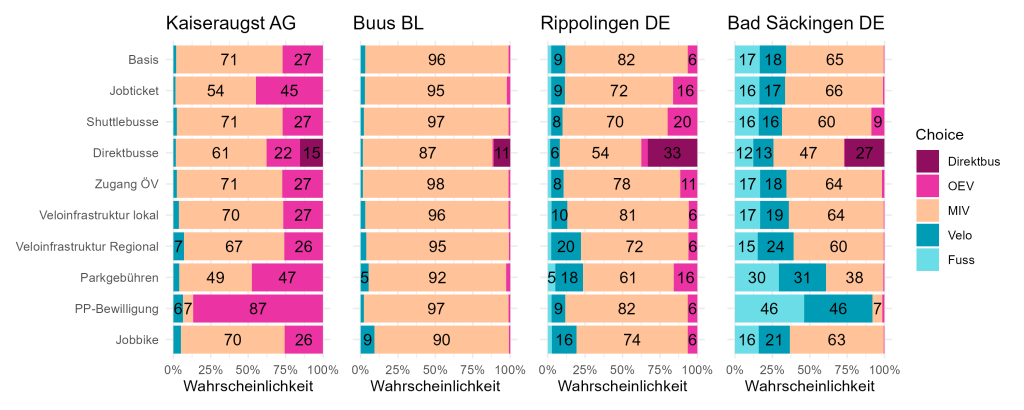

Das Modell untersucht exemplarisch die Verkehrmittelwahlentscheidungen von Arbeitnehmenden aus vier verschiedenen Wohnorten mit unterschiedlichen Verkehrsanbindungen zum Sisslerfeld. Die vier Standortes sind Kaiseraugst (mit guter ÖV-Anbindung), Buus (ländlich mit attraktiverer MIV-Reisezeit), Rippolingen (nah, aber mit topografischen Herausforderungen für den Veloverkehr) und Bad Säckingen (nahes, urbanes Umfeld).

Die Wahl des Verkehrsmittels wird über eine Nutzenfunktion berechnet, die sowohl deterministische Faktoren wie Reisezeit und Kosten als auch einen stochastischen Fehler berücksichtigt. Um verschiedene Massnahmen realistisch zu modellieren, wurden die Verhaltensparameter basierend auf bestehenden Verhaltensmodellen übernommen und zusätzlich die Verkehrsmittel E-Bike und S-Pedelec mit angepassten Parametern eingeführt.

Die Ergebnisse der Fallbeispiele zeigen deutliche Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl, insbesondere durch Massnahmen wie die Entzug von Parkplatzbewilligungen oder die Einführung von Shuttle- und Direktbusverbindungen. Besonders die bessere Anbindung über den Rhein sorgt für eine Verlagerung der Fahrten aus Rippolingen und Bad Säckingen. Eine optimierte öffentliche Verkehrsverbindung könnte einen ähnlichen Effekt erzielen.

Finanzielle Anreize erweisen sich als besonders wirksam: Hohe Parkgebühren reduzieren die Nutzung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) stark, während subventionierte Jobtickets die Wahl des öffentlichen Verkehrs fördern. In Kaiseraugst zeigt sich, dass ÖV-fördernde Massnahmen besonders effektiv sind, da die Fahrzeiten mit dem ÖV dort dem MIV nahekommen.

Für ländliche Wohnorte wie Buus sind die Auswirkungen geringer. Die lange Distanz und die Höhenunterschiede machen das Velo weniger attraktiv, während der ÖV aufgrund ungünstiger Streckenführungen nur begrenzt eine Alternative bietet. Auffällig ist, dass in Bad Säckingen und Rippolingen längere Fusswege akzeptiert werden, was das Potenzial für direkte Busverbindungen oder eine bessere grenzüberschreitende ÖV-Anbindung unterstreicht.

Wie weiter?

In der auf der Projektarbeit aufbauenden Masterthesis werden verschiedene Massnahmen in das bestehende Verkehrsmodell des Kantons Aargau (KVM-AG) integriert. Das KVM-AG ist ein umfangreiches Modell, das den gesamten Kanton sowie angrenzende Regionen abdeckt und die Verkehrsmengen für die Jahre 2015 und 2040 beschreibt. Es bildet den täglichen Werktagsverkehr sowie die morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden ab. Im Rahmen der Masterthesis soll das Modell so erweitert werden, um die Auswirkungen von BMM Massnahmen im Sisslerfeld umfassend und nicht nicht nur wie in der Fallstudie für vier Beispielstandorte darstellen.

Der vollständige Schlussbericht der Vertiefungsarbeit ist im Institutional Repository der FHNW hier öffentlich verfügbar.

Kommentare

Keine Kommentare erfasst zu Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld und betriebliches Mobilitätsmanagement im KVM-AG